■セミナー便り

1.特例拡大再算定薬剤の処方変化を紹介

-MDV EBM事業部:中村正樹部門長-

メディカル・データ・ビジョン(MDV)は8月31日、「特例拡大再算定対象薬剤の医療現場における処方金額実態調査」と題するプレス向けセミナーを開催。同社EBM事業部の中村正樹部門長が今年4月に特例拡大再算定の対象となった4剤について、DPC病院における薬剤処方金額および処方患者数の推移に関する分析データを紹介した。

MDVは全国のDPC病院の約45%に当たるDPC病院数のレセプトデータを収集しており、その規模は約1500万人分で、全保険種類のレセプトデータを所持する。

今回の分析は、今年4月に特例拡大再算定を受けた4成分6品目に関して、調査対象期間である2014年7月から16年6月までの2年間のデータがすべて揃っている213施設(約881万人分)で調査を行った。これはDPC病院全体の8%程度のカバー率である。

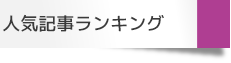

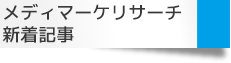

アバスチンおよびプラビックスの処方金額は16年4月1日を境にしてトレンドに不連続な現象が見られたものの、処方患者数自体の推移にはそのような不連続なデータは確認できなかった(図1〜4)。したがって、処方金額の変動は大部分が薬価の変動によって説明できるものと考えられる。患者一人当たりの投与量の変化については言及がなかったが、薬価の変動による臨床プラクティスへの影響は比較的小さかったとみてもよいだろう。

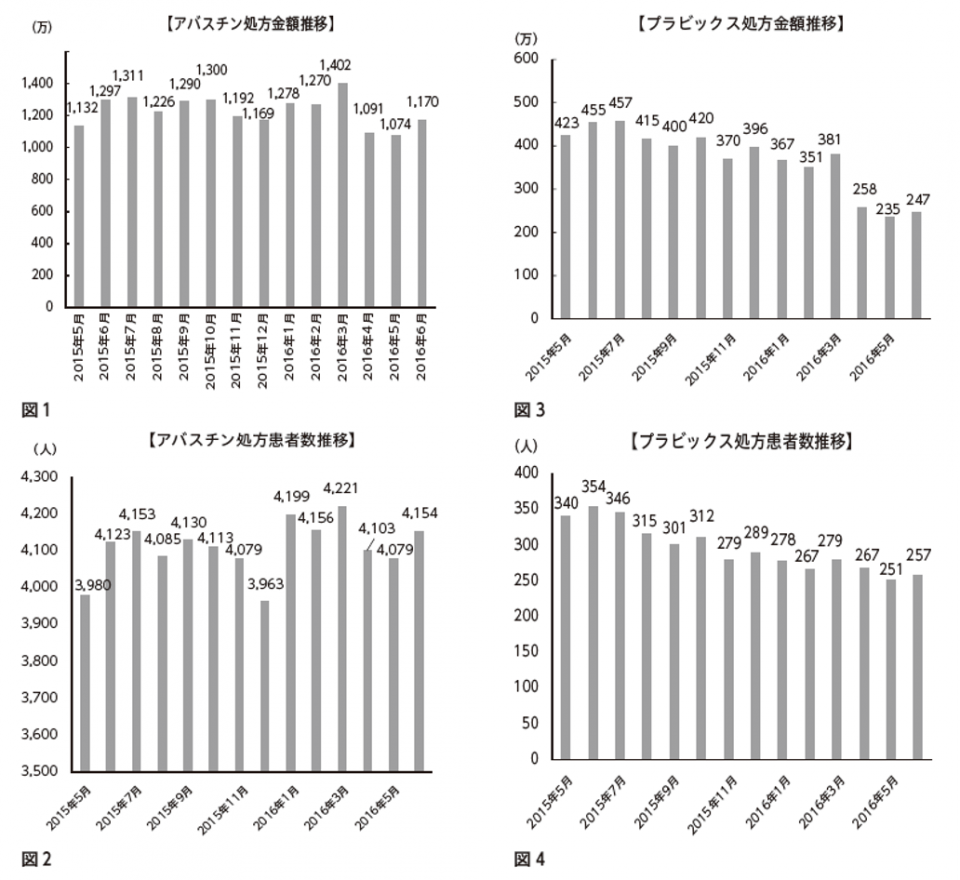

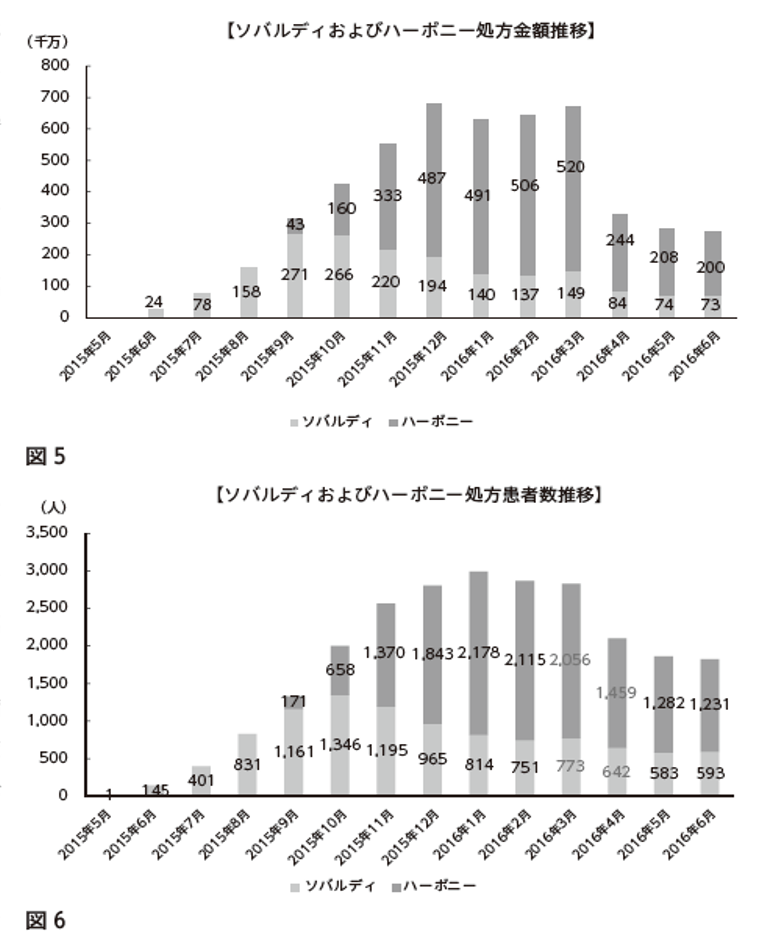

一方で、ソバルディおよびハーボニーの場合は、発売からの期間がまだ短いとはいえ、処方金額数だけでなく、処方患者数の推移も不連続的であった(図5、6)。 これは、薬剤の処方のタイミングに関して、特例拡大再算定が処方医の臨床プラクティスに間接的に影響を及ぼした可能性を示唆している。すなわち、病院によっては、改定前の納入価での在庫を4月以降まで抱えたくないとの思惑が働き、12週投与がちょうど3月で終わるような処方行動があったと推測される。ただし、病院の過半数以上が院外処方であるのが実情であり、院外処方と院内処方とで、年度末の処方動向にどれほどの違いがあったのかの、今後の分析に関心が集まるところだ。また、薬価引き下げ後の4月以降も患者負担額(月1万円程度)は変わらないことから改定前の処方抑制(受診抑制)にはつながりにくかったと考えられよう。

これは、薬剤の処方のタイミングに関して、特例拡大再算定が処方医の臨床プラクティスに間接的に影響を及ぼした可能性を示唆している。すなわち、病院によっては、改定前の納入価での在庫を4月以降まで抱えたくないとの思惑が働き、12週投与がちょうど3月で終わるような処方行動があったと推測される。ただし、病院の過半数以上が院外処方であるのが実情であり、院外処方と院内処方とで、年度末の処方動向にどれほどの違いがあったのかの、今後の分析に関心が集まるところだ。また、薬価引き下げ後の4月以降も患者負担額(月1万円程度)は変わらないことから改定前の処方抑制(受診抑制)にはつながりにくかったと考えられよう。

特例拡大再算定は過去に例がない程度の薬価の切り下げであるために、この処方行動への影響は、今後このような薬価の切り下げが行われる場合にも大いに参考になるデータである。また、データの準備期間が2カ月と短く、今回の調査のような迅速なフィードバックが行えるのもMDVデータの特長であろう。今回得られたデータの今後より詳細な分析に期待したい。

■セミナー便り

2.効果発現に特徴あるビムパットに期待

-東京女子医大:大澤眞木子名誉教授-

第一三共とユーシービージャパン(以下、UCB)は8月23日、抗てんかん薬ビムパット(ラコサミド)の承認取得を受け、プレスセミナーを開催した。この中で、東京女子医大の大澤眞木子名誉教授(日本てんかん学会理事長)は、既存のNaチャネルブロッカーが「急速な不活性化を促進」するのに対し、ビムパットは「緩徐な不活性化を促進」する点が異なると強調。「今まで治療がうまくいかなかった患者に対しても効いてくれることを期待している」と述べた。

ビムパットは08年8月にEU、同10月に米国で承認取得。15年の全世界での売上げはブロックバスター級の910億円に上る。UCBの神原政信社長は「14年の米国での単剤療法の承認取得によりさらに成長が加速している」と説明した。

日本では今年7月に部分発作に対する併用療法で承認を取得、8月31日付で薬価収載された。薬価は、協和発酵キリンのトピナとの1日薬価(862.40円)合わせで算定、補正加算は付かなかった。8月24日の中医協資料によると、メーカーによるピーク時売上げ予想は10年後252億円(投与患者数8.5万人)となっている。

神原社長は、日中共同第3相試験結

果から、ビムパットの特徴として、1.現在市場にあるNaチャネルブロッカーと作用機序は同じだが、効果の発現に特徴がある2.併用された抗てんかん薬の種類にかかわらず、部分発作を抑制した3.臨床薬物相互作用試験において、抗てんかん薬を含む主要薬物との相互作用は認められなかったことを挙げた。

てんかん薬物療法の基本は単剤療法。第二世代と呼ばれる抗てんかん薬には、トピナ(Naチャネル抑制、Caチャネル抑制など複数の作用)、ラミクタール(Naチャネル抑制)、イーケプラ(SV2Aに作用)、ガバペン(Caチャネル抑制)、フィコンパ(AMPA受容体阻害)があるが、このうち、単剤療法の承認を取得しているのはラミクタールとイーケプラのみ。第一三共とUCBは8月26日、ビムパットの単剤療法を追加申請したことを発表している。

UCBとコ・プロモーションを行う第一三共の木村悟専務執行役員医薬営業本部長は、てんかん専門医に対しては、UCBのビムパット営業部MRと第一三共の専門領域MRが、かかりつけ医に対しては、第一三共の施設担当MRが担当すると説明。「かかりつけ医に専門医を紹介するなど医療連携も推進していきたい」と述べた。

UCBはイーケプラでは、大塚製薬とコ・プロモーションを行っているが、ビムパットでは第一三共と組んだ。その理由について神原社長は「第一三共とは抗アレルギー薬で信頼関係を構築している。第一三共が中枢神経領域で強いプレゼンスを持っているため」と説明した。

■セミナー便り

3.ムルプレタは血液行政への意義も大きい

-武蔵野赤十字病院:泉並木院長-

「高齢者が増えている一方、献血者が減っている。飲み薬で血小板を増やして輸血を受ける患者さんが減るのは非常にありがたい」(武蔵野赤十字病院・泉並木院長)。塩野義製薬は8月30日、第2回「いのちを考える」メディアセミナーを開催し、泉院長が経口血小板産生促進剤ムルプレタ(ルストロンボパグ)の意義を解説した。

ムルプレタは待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善を適応症としている。国内のトロンボポエチン受容体作動薬は、協和発酵キリンのロミプレート(ロミプロスチム)やノバルティスのレボレード(エルトロンボパグ)があるが、どちらも慢性特発性血小板減少性紫斑病を適応症としており、肝疾患における血小板減少症への適応はムルプレタが世界初である。

慢性肝疾患患者は血小板の数が減少しているので、観血的手技を実施する際は、血小板の数を調べ、5万/μL以下の場合、血小板を補充する必要性が生じる。これまでは血小板補充に血小板輸血、脾臓摘出、部分的脾動脈塞栓術といった治療法が行われてきたが、患者の身体的負担は大きかった。最も頻回に行われているのは血小板輸血だが、医師の想定よりも血小板の数が上がらないこと、何度も行うことで血小板輸血不応症になることなどが課題となっていた。経口の血小板産生促進剤が登場したことで患者の身体的負担が和らぐことのほか、泉院長は「ムルプレタは2回、3回と使ってもそうした問題(不応症)が起きていない。輸血をしないですむのは血液行政にとっても非常に大きい」と指摘。その上で「肝硬変になっていて抜歯や骨の手術をする時でも使えるのではないか。肝臓の医師は知っているが、歯科や整形外科の先生にも知ってもらいたい」とムルプレタの認知度向上を求めた。

なお、国内第3相試験の結果、観血的手技前の血小板輸血回避率はムルプレタ3mg群で79.2%(38/48例)であった。1日1回7日間投与で、投与開始から9~14日の間に観血的手技を実施した。観血的手技の直前で血小板数が5万/μL未満の場合は血小板輸血をした。輸血回避率が79.2%であった理由について、泉院長は投与開始から観血的手技を行うまでのスケジュールが厳密だったことを挙げた。実臨床では患者の血小板数を見ながら手技のスケジュールを後ろに遅らせるなど柔軟に対応することができるという。

講演ではムルプレタの適応拡大についても言及。「抗がん剤を使うと血小板が減るが、そうした患者さんにムルプレタを使うことも考えられる。抗がん剤の効果が得られているにもかかわらず血小板減少により投与を中止せざるを得ない場合でも、抗がん剤を中止することなく使うことができる」(泉院長)との見方を示した。塩野義製薬によると、こうした適応拡大の計画は現時点で無く、医師や専門家との協議を踏まえた上で今後の方針を決定したいという。

■記者会見

1.創薬エコシステムを活用する

-田辺三菱製薬:三津家正之社長-

田辺三菱製薬は8月23日、記者懇談会を開催し、会見で三津家正之社長はオープンシェアードビジネスの考え方を解説。「医薬品産業が自分たちでやらなければならない領域はどんどん狭くなっている」との認識を示し、創薬から市販後の活動までバリューチェーン全体で他社との協業を進めると話した。

創薬部門では子林孝司創薬本部長が米国の創薬エコシステムについて紹介した。米国では東のボストンにMPヘルスケアベンチャーマネジメントインク(投資会社)があり、西のサンディエゴにタナベリサーチラボラトリーズアメリカ(医薬品研究会社、TRL)がある。サンディエゴはアカデミアが集積しており、近くのサンフランシスコにはベンチャーがエコシステムを作っている。この環境を生かして創薬を進めるのだという。「我々はどうしても国内の提携、国内のアカデミアとの連携が中心であったが、アメリカ発の創薬シーズ、イノベーティブな創薬技術を取り入れていく。あるいはそこと組むといったスカウティングをする。東西にグローバルオープンイノベーションチームというスカウティングチームを置いて精力的に活動を進めつつあるところだ」(子林創薬本部長)。

TRLではアストラゼネカ社のバイオ医薬品研究開発部門のメディミューンとがん治療における抗体薬物複合体の共同研究およびライセンス契約を締結している。TRLの特異的がん抗体技術と、メディミューンの抗がん剤(ピロロベンゾジアゼピン)を用いた抗体薬物複合体を研究している。ここまでなら通常のオープンイノベーションだが、契約の段階で医薬品として上市できた場合にメディミューンが販売まで一緒に行うと契約に記しているのだという。三津家社長によると「がん領域は競争が激しく、現時点で注力領域と言っていないが、今回は良い物ができた時にアストラゼネカとやれるスキームを最初からビジネスとして組み込んでいるところが特長。良い物が出れば、力がある人とやれるというのが、今回の我々の仕組みのみそ」と解説した。

こうした取り組みを続け、米国での製品ラインナップ拡充を図る。

会見で三津家社長は「国内とロイヤリティービジネスになっているけれども、ここにアメリカをどうしても加える必要がある」とした上で「2020年までにアメリカで800億円の売りを立てると言っている。そこまでできれば、そこから先の成長力が見える企業になるのではないかと考えている」と語った。

■セミナー便り

レンヌ事件に学ぶ

-北里大学:熊谷雄治教授-

8月20日に北里大学薬学部コンベンションホールを会場として第18回臨床薬理試験研究会が開催され、北里大学の熊谷雄治教授をモデレータとし、4人のパネリスト[入江伸(医療法人相生会)、上村尚人(大分大学)、樋坂章博(千葉大学)、鈴木睦(協和発酵キリン)の各氏]による「レンヌ事件に学ぶ」と題するシンポジウムがあった。この事件は、仏レンヌ病院で脂肪酸アミド加水分解酵素阻害剤である治験薬BIA10-2477の第1相試験を2015年7月9日から単回投与の8つのコホート[0.25,1.25,2.5,5,10,20,40,100(mg)]で実施し、その後の反復投与の5つのコホート[2.5,5,10,20,50(mg)]でも20mgまでは重篤な有害事象は観察されなかったが、2016年1月6日から実施した最高用量の50mgで投与開始後5日目の1月11日に重篤な副作用兆候が1人に発現して夕刻入院、次の日に昏睡状態となり、その後、脳死となった。50㎎の実薬投与を受けた6人では、脳死1人、神経学的障害4人、症状なし1人であった。

第1相試験でなぜこの様な事件が発生したのか。その原因については、1.ラットの試験で静脈注射と比較して経口投与が非常に長い半減期であること―が分かっており、さらに高用量で非線形が予測されていたにも関わらず最高用量は公比を超えた量であったこと2.単回投与で発現した複視、かすみ、不眠などは重篤な所見としなかったことがパネリストから挙げられた。さらにそのような事態を招いた背景として、▼この治験薬は多様な作用を持つことから広い効能を目指したために臨床での想定用量が高すぎたこと▼またこの試験は単回投与、食事の影響、反復投与が一つの試験計画書となっており、開発スピードを優先するあまりに得られた結果を精査することなく反復投与を開始したこと、加えて▼治験依頼者であるBial社、実施医療機関のレンヌ病院、CROのBiotrial社の三者間連携と情報共有が図られず、また非臨床試験はCRO2社で実施し、Investigator’s Brochure(治験薬概要書)には詳細が掲載されていなかったこと―などが議論された。

このレンヌ事件の教訓として、動物試験に関わる者と第1相試験に関わる者は相手の報告書を読まないなど相互に無関心であり、また、よく理解できない治験薬概要書が多いことを改め、基礎と臨床で相互理解に努める必要があること、この様な事件によって保守的になるのではなく、チェックシステムの整備が必要であることが挙げられた。さらにNOAEL(無毒性量)やMABEL(推定最小薬理作用量)の数値よりはそこで何が起きているかを観察することの方が重要であるとの指摘があり、非臨床と臨床を繋ぐ予測性と外挿性に富んだ試験を行うべきことも強調され、大学教育のあり方にまで及んだ。熊谷氏は、レンヌ事件は投与計画を柔軟に変えることができるアダプティブ試験であったが、プロトコル通りにやることに固執しすぎていたのではないかとしたうえで「プロトコルを守ることより被験者を守ることが先である」と強調した。被験者や患者の安全性を軽視した臨床試験はありえず、試験は科学的である前に倫理的であるべきことを改めて教えられる。