■行政トピックス

1.中医協薬価専門部会 12月9日

毎年改定、日医は薬価下げ財源の行方に関心

12月9日に開かれた中医協薬価専門部会における業界ヒアリングでは、日米欧製薬団体および日本卸連が「毎年改定には断固反対である」と表明した。

12月7日の経済財政諮問会議では、安倍総理が石原経済再生担当相、麻生財務相、塩崎厚労相、菅官房長官の4閣僚に対し、民間議員の提言と同日の議論を基に薬価制度抜本改革の基本方針を決定し、次回の諮問会議で報告するよう指示。薬価毎年改定の最終判断が4閣僚をはじめとする政治の場に移ったことで、9日の中医協薬価専門部会では、中医協主導で決着させたいという支払側、診療側委員の主張は影を潜めた。この日は、松原謙二委員(日医副会長)が「年1回の薬価調査をすると、恐らく大変なロスとエネルギーがかかる。薬局も含め各医療機関が大変な交渉努力をした上で価格が下がっているのに、その交渉努力が起きなくなるようなことをしては、価格が下がらず、国家財政としてマイナスになるのは明らか」「毎年改定するというのは、結局総価山買い方式を増やすことになるだけで、実効性がなく、手間がかかるだけ」と毎年改定に反対したものの、中川俊男委員(日医副会長)は毎年改定の賛否には触れず、薬価改定財源の取り扱いと薬価算定ルールの見直しに関する発言に終始した。

薬価改定財源の取り扱いについて中川委員は「本体改定財源に充てるという従来からの方針は今後も変わることはないか。だんだん厚労省が財政当局なのか医療を守る所管省庁なのか訳が分からなくなってきている。ほとんど財政当局と似たような発想になっている気がしてならない」と、厚労省保険局の迫井正深医療課長に詰め寄る場面もあった。

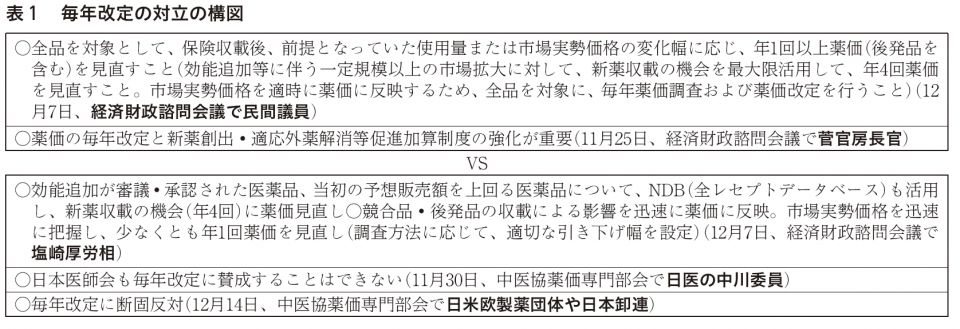

表1は、「毎年改定」をめぐり、全品目で毎年改定を主張する諮問会議の民間議員と、品目を絞った年1回以上の薬価見直しを主張する厚労省の対立の構図を示したもの。9日の業界ヒアリングでは、日薬連の多田正世会長(大日本住友製薬社長)が「大きく原価が下がるような効能・効果が追加された場合、薬価は変えられるべきであろう」と発言。「市場規模拡大による影響を迅速に薬価に反映」に関しては、意見の集約が見込まれ、実際20日にまとまった政府の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に盛り込まれた。

一方、民間議員が求める「全品を対象に、毎年薬価調査および薬価改定を行うこと」に対して、厚労省は「競合品・後発品の収載による影響を迅速に薬価に反映。市場実勢価格を迅速に把握し、少なくとも年1回薬価を見直し」を主張。20日まとまった基本方針では「全品を対象に毎年薬価調査、結果に基づき薬価改定」が盛り込まれたが、はざまの年に薬価改定を行うのは「価格乖離の大きな品目」とし、その具体的内容は中医協に委ねられた。

9日のヒアリングでは、仮に全品毎年改定となった場合、最も打撃を受けるであろう卸連が「毎年改定の方向性については本来、中医協で議論されるのが先のはず。経済財政諮問会議で議論されたことに残念さとむなしさを感じる」(鈴木賢会長)と発言。

一方、激しい価格競争を展開している後発品メーカー団体であるGE薬協は「万が一、毎年改定となれば後発品企業は壊滅的となり、後発品の使用促進が停滞し、安定供給の社会的責任も果たせなくなる」(吉田逸郎会長)と訴えた。

外国調整見直しの必要性で一致

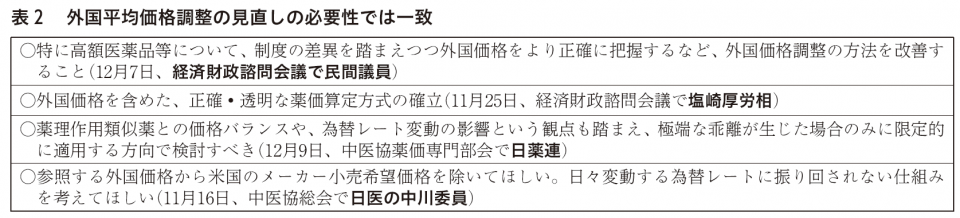

表2に示したように、外国平均価格調整ルールの見直しの必要性では、諮問会議の民間議員、中医協委員、厚労省、製薬業界は一致している。

同ルールは、新薬の薬価算定の際、算定薬価が欧米主要国の価格と比べて突出して高い、あるいは低いことがないように導入されたもので、類似薬効比較方式あるいは原価計算方式による算定値を補正する位置づけ。

しかし、類似薬効比較方式あるいは原価計算方式による薬価算定で、特段、有用性加算や画期性加算といった補正加算が付かなかったにもかかわらず、外国平均価格調整(引き上げ幅は最大2倍)によって画期性加算(70〜120%)に匹敵するような引き上げが行われるケースも見られ、問題視する声が高まった。

9日には、中川委員が「米英独仏4カ国の価格をもとに調整を行う仕組みになっているが、米国は他の3カ国と異なりメーカー希望小売価格(リストプライス)であるため、除外すべき」と主張。製薬協の畑中好彦会長(アステラス製薬社長)は「米国のマーケットは世界最大であり、全く無視することを検討する場合には、慎重な議論をお願いしたい」と答えた。

■行政トピックス

2.中医協総会 12月14日

オプジーボ、PD-L1発現率で投与患者選択を

厚労省はオプジーボの非小細胞肺がんに関する「最適使用推進ガイドライン(GL)案」を作成、12月14日の中医協総会に提示した。GL案は、小野薬品がすでに自主的に取り組んでいる、施設要件および医師要件の設定に基づく流通制限の内容とかなりの部分で重なるが、新たな知見として「PD-L1発現による投与患者の選択」を盛り込んだのが特徴だ。同省はGLの実効性を確保するため、保険適用上の留意事項通知を出す方針で、緊急的な薬価50%引き下げに加え、GLによって投与患者を絞ることで、オプジーボ高額薬剤費問題の終息を図りたい考えだ。

GLは、PMDA、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本肺がん学会、日本呼吸器学会の協力のもとに作成。承認時に評価を行った主な臨床試験成績に加えて、新しい知見(参考情報)として、PD-L1発現状況別の有効性および安全性データが盛り込まれた。

それによると、主要な海外第3相試験について、一部患者で得られたPD-L1発現率をもとに解析した結果、喫煙者で多い扁平上皮がんでは、発現率によらずドセタキセル群と比較してOS(全生存期間)が延長する傾向が認められた。

一方、非扁平上皮がん(腺がん、大細胞がん)では、PD-L1発現率が1%未満の場合に、ドセタキセル群とほぼ同様の結果だった。なお、安全性プロファイルは、扁平上皮がん、非扁平上皮がんによらず同様だった。

このためGLでは、「投与対象となる患者」の項で、「非扁平上皮がんの患者ではPD-L1発現率により有効性の傾向が異なることが示唆される結果が得られている」と指摘。その上で、「非扁平上皮がんの患者においてはPD-L1発現率も確認した上で本剤の投与可否の判断をすることが望ましい」と明記。加えて「PD-L1発現率が1%未満であることが確認された非扁平上皮がん患者においては、原則、ドセタキセル等の本剤以外の抗悪性腫瘍剤の投与を優先する」とした。

厚労省医薬・生活衛生局の山田雅信医薬品審査管理課長によると、11月末に診断キット(PD-L1、IHC28〜8pharmDx「ダコ」)が承認されている。山田課長は「PD-L1の発現率を調べるには、肺の生検が必要になり、患部から組織を取り出すということで、かなり侵襲性が高いと思う。オプジーボの場合には投与の前提としてこの検査は必須となっていないが、検査ができない場合には、その理由などをお示しいただくことになるのではないか」と述べた。

厚労省は、GLの実効性を担保するため、保険適用上の留意事項通知へGLの内容を反映させる。保険局の中山智紀薬剤管理官は「PD-L1発現率1%未満の患者には原則、ドセタキセル等の本剤以外の抗悪性腫瘍剤の投与を優先するという個所については、裏付けとなる記載をしっかり求めるという方向で通知を出したい」と言明した。

記者会見

1.蓄積データ生かしたAIによる治療戦略に着手

-国立がん研究センター-

11月29日に国立がん研究センターと株式会社Preferred Networks、産業技術総合研究所人工知能研究センターは、人工知能(AI)を活用した統合的がん医療システム開発プロジェクトを開始したと発表した。本プロジェクトは科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業CRESTにおける「イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化」研究領域に採択され、その目的は国立がん研究センターに蓄積されている膨大な患者マルチオミックスデータに疫学情報、文献情報等を加えて、AIの深層学習技術を駆使してこれらを解析することによって、日本人のがん罹患者個々人に最適化された医療(precision medicine)の実現を目指すというものである。さらには、この分析結果を二次的に産業応用することも視野に入れた野心的な試みである。

産総研のAI研究センターは2015年5月に設立され、常勤の研究員90人を含む348人の従業員を誇る国内最大規模の研究拠点。一方、PreferredNetworks社は2014年3月に操業した、東京と米国とに拠点を持つITベンチャーであり、AI分野の深層学習に特化。基盤技術を生かして、交通・自動車、ロボットオペレーション、そしてバイオの分野への技術応用を目指している。

現時点では具体的には4つの課題が動いている。すなわち、micro RNAおよび血液検査による早期がん診断、医用画像解析、エピジェネティクス解析、DNAシークエンス解析によるprecision medicineの実現である。これらの個別課題について、スモールフェーズと呼ばれる最初の2年4カ月で8000万円、続く3年間が加速フェーズと呼ばれさらに3億円の研究予算がCRESTより与えられるとのことである。

AIの深層学習機能を使うことのメリットの一つにモデルのマルチモーダル性があり、これが特にがんの医療システムの開発において大きな特徴になっているようである。すなわち、ゲノムデータ、治療薬データ、アッセイデータ、診療データ、画像データなど多種多様なデータを同時に分析することによってシグナルを包括的に検出できるようになる可能性がある。フェノタイプが個人によって異なるがんをより細かくパターン化でき、それによって多様な治療戦略を提案できるというもの。さらにコンソーシアムが目指しているのは、これらのパターンと提案される治療戦略との間の関係性を臨床的に説明できるようにすることである。一般的な深層学習によって見いだされるパターンにおいては、プロセスがブラックボックスのままにされることも多いが、これをホワイトボックス化すること、すなわちそのプロセスの生物学的な解釈を可能とすることが目的の一部に含まれている。

今回のプロジェクトであるが、その特徴を支えているのは、がんセンターにおける品質の高い臨床データの蓄積であるとのことである。確かに、多種類の背景がよくそろったデータを一度に分析することによって、これまでには考えられていなかったパターンが見えてくる可能性がある。一方で、コンソーシアム側からはなぜ民間パートナーがPreferred社とでなければならなかったのかということに関する具体的な説明はなかった。

産業応用という部分に関しては、現段階ではその落としどころが明確ではない。例えば知的財産等の成果物の帰属がはっきりしていない。これはAIが革新的な技術であるところから、どのようなプロセスを経て権利化されるのかという部分が既存の枠組みでは対応しきれない可能性があるところから、ある程度やむを得ない部分はある。しかしながら、成果物は日本人データのみに基づいているのであるから、海外で実施する場合は別途臨床データを集め直す必要があるわけだが、この部分を権利化できていないまま公知になってしまえば、またしても日本発の知見であるのに海外はメガファーマが果実を持っていくということになりかねないのではないか。日本にしか市場がないものに投資するような民間企業は少なく、日本のがん患者のための研究という目的と民間応用という二つの目的を同時に達成するためにも、産業応用の視点の取り込みが求められる。